ニュース

AKAPTOT会ニュース第67号(2022年12月)

2023.7.20

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会ニュース

Vol.67 2022.12

- 『会員の皆様へ』

理事長 農端芳之

2020年から対面での研修会活動が休止を余儀なくされて、約3年が経過しようとしています。その間、AKA医学会理学・作業療法士会を退会されず、AKA-博田法に対するモチベーションを維持して頂きありがとうございます。

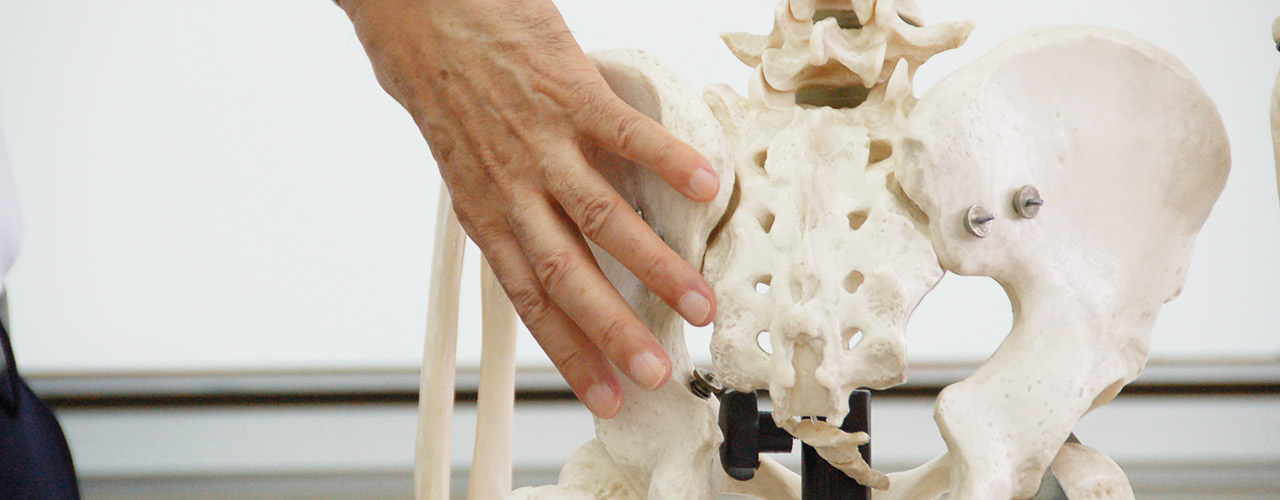

少しずつ行動に対する規制が緩和される傾向にあるようですが、まだ医療関係者には自制を要求されているような気運があります。このような状況でも会員を続けて頂いた方々に少しでも技術向上の転機になればと、小冊子「触診」を改訂致しました。改訂に伴って冊子の名称を、「触診」から「姿勢と手の密着」に変更しました。改訂版は 、2022年に在籍されている会員の皆様に限定で無償配布することになりました。

今回の改訂では、博田先生の治療時の「姿勢」と治療部位の「手」のお写真を掲載させて頂きました。博田先生が治療部位に「密着」されている「手」の佇まいをじっくり観察し、力を抜く事を会得してください。加えて、手を「密着」させるための前提となる「姿勢」も体得してください。少しでもAKA-博田法の技術向上にお役立て頂ければ、これ以上のことはありません。

なお皆様の技術向上を願って、冊子の校正には理事全員が携わりました。理事全員の思いがこもった一冊に成っています。

- 『総会について』

2022年度総会につきましては諸般の事情を鑑み、昨年度と同様はがきでの対応とさせて頂き、各議案とも賛成多数で承認されました。頂いたご意見につきましては理事会にて検討の上、後日ニュース誌上にて回答させて頂く予定です。

- 第23回学術集会(香川)開催のお知らせ

コロナ禍の中、3年ぶりに開催されました22回福岡学会は、AKA-博田法の歴史をたどりながら、改めてその有効性・将来性を知らしめる素晴しいものとなりました。次回学会におきましても、AKA-博田法の魅力に触れられるよう企画してまいります。詳細につきましては、改めて皆様にお知らせしてまいります。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

- テーマ:AKA-博田法 求めるものへアウトリーチ

技術を求めるものへ、治療を求めるものへ

開催日時:令和5年10月8日(日)

会場: かがわ国際会議場

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1

高松シンボルタワー タワー棟 6F TEL:087-822-1707

対象:理学療法士、作業療法士、医師、学生(理学療法科・作業療法科)

開催形式:(予定)ハイブリット開催(対面式+web配信式)

コロナ感染状況により変更あり

- 第22回学術集会(福岡)開催報告

2022年10月10日(月・祝)に、福岡県福岡市にあります福岡国際会議場で3年ぶりとなります学術集会を開催いたしました。今回は皆様の安全と感染予防を考慮し、対面とオンラインのいずれかで参加可能なハイブリッド開催といたしました。はじめての試みでしたが、準備委員の協力もあり何とか実現いたしました。開催当日の参加形式別での参加者の詳細としましては、対面76名、オンライン247名で計323名とこれまでの開催に負けない参加数で開催されました。オンラインの視聴では、インターネットの環境により一部映像が乱れることも報告され、オンラインでご参加いただきました皆様には大変ご迷惑おかけいたしました。その点につきましては、当日の通信トラブルと当日参加が困難な方にも対応できるように開催数日後よりオンデマンドで各プログラムを視聴できるようにご配慮いたしましたので、お許しいただきたいと思います。今後は、同様のトラブルがないように準備をしていきたいと思います。

ハイブリッド開催以外では、当日博田先生がご不在という点でも当会主催の学術集会としては今回がはじめてとなりました。私は、会場で運営をさせていただきながら聴講いたしましたが、各プログラム大変すばらしく、特にパネルディスカッションでは井端先生は急遽ご登壇がかないませんでしたが、前先生の進行のもとAKA-博田法の開発の経緯を農端先生が詳しく講演され、開発秘話なども知ることができ改めて農端先生や井端先生の偉大さを知ることが出来ました。またスキルアップ講座では、前田先生と伊藤先生の各先生の視点で技術の向上のために必要なことを講演していただき、今後自身の技術向上に必要なことを再確認することができ、大変得ることの多い学術集会ではなかったかと思います。アンケートは、回答いただいた皆様にはおおむね高い評価を頂いたようで開催に向けての準備は大変でしたが、今回の学術集会の運営に関われたことを誇らしく思います。

今回の学術集会のテーマは「AKA-博田法のこれまでとこれから」でしたが、いろいろな意味で「これから」の当会の学術集会のあり方が変革していく機会になったのではないかと思います。

準備委員長 松下 知弘

https://akaptot.com/wp-content/uploads/2023/07/202212news01.jpg

- 2022年度認定資格更新についてのお知らせ

すでに5月ニュースでお伝えしていますが2022年度の一般会員向け事業は学術集会のみとなりましたので本年度も資格更新を自動延長としております。更新手続きが不要のため、本ニュース(2022 12月発行)に更新書類の同封はしておりません。

2023年度以降につきましては事業の開催状況により検討することになりますので決定次第、改めてご報告いたします。

なお、以下に資格更新について事務局・認定委員会へのお問い合わせで頻度の多いものを記載していますのでご一読ください。

Q:認定証が送られてきません。

A:認定証は2019年度末(2020年3月)が最終の発行となっています。

2020年度(2020年4月~)からは当会事業の休止により自動的に更新延長としているため認定証の発行をおこなっておりません。更新手続きが再開した時点で更新対象者へ発行する予定です。

Q:認定証を紛失しましたが再発行はできますか。

A:再発行は可能ですが新規、更新認定証と同じタイミングで作成しますので更新手続きが再開されてからになります、また作成に関しては所定の発行手数料が必要となります。

Q:第22回学術集会(2022福岡)は更新単位として使用できますか。

A:個人の理由による延長の場合はその期間の研修会参加は単位認定として認めていませんが、事業停止による自動延長に関してはその期間の受講単位は認める予定です。

Q:更新期間付則を使った延長をしている場合は自動延長に期間が加算されますか。

A:期間が重複している場合、加算されません。自動延長終了後にさらに延長が必要な場合は改めて届け出が必要です。

参考)更新期間附則(会誌Vol.12 2019)

次の場合は所定の手続きにより更新期間を延長することができる。

- 傷病等により会の活動へ参加が困難な場合

- 女子の妊娠、出産については係る期間

- 風水震火災、その他理事会が認めた事由で会の活動が困難な場合

上記で期間延長を希望する場合は延長事由を記載した書類を添え認定委員会へ申し出ること。

注 1)延長期間は年度毎とし、申請が年度途中であっても当該年度の単位は認定されない。

2)延長期間を終了し復帰する場合は速やかに認定委員会へ申し出ること。

- AKA『技術デモ』『学術集会』動画配信サービスのお知らせ

動画配信担当 赤木 智(近畿ブロック)

ご存知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大・予防の観点から当会の主な事業である研修会の開催が困難な状況が続いています。会員の皆様には大変心苦しい思いをさせていることと存じます。

そうした中、昨年6月からのAKA-PTOT会学術集会の動画配信に続いて、更なるコンテンツの拡大として本年11月より会員の皆様にAKAの技術デモ動画をYouTubeで限定配信する運びとなりました。

動画では伝わりにくい部分もありますが、少しでも会員の皆様の技術向上の一助になればと思いますので、是非ご利用下さい。

以下視聴方法を案内します。

1.日本AKA医学会理学・作業療法士会ホームページにアクセス(http//akaptot.com/)

2.会員専用ページにログイン

3.トップページ「その他」の項目の『技術デモ動画配信』をクリック

4.技術名をクリックすると動画が視聴できます。

引き続き、以下の『学術集会』動画の配信も行っていますのでそちらの方も是非ご利用ください。

| 配信時期 | AKA-PTOT会学術集会 |

| 2021年6月1日~

(現在配信中) |

2019年 第20回学術集会(大阪)

AKA-博田法・ANT 未来(明日)への道標 |

| 2021年9月1日~

(現在配信中) |

2018年 第19回学術集会(愛知)

臨床力を高める |

| 2021年12月1日~

(現在配信中) |

2017年 第18回学術集会(山口)

AKA-博田法・ANTと動作 |

| 2022年3月1日~

(現在配信中) |

2016年 第17回学術集会(福岡)

専門職として存続するために~評価と治療の妥当性~ |

| 2022年6月1日~

(現在配信中) |

2015年 第16回学術集会(神奈川)

運動療法と関節の機能 |

リレーコラム(第26回)

治せるセラピスト

関東・甲信越ブロック 片岡整形・形成外科 櫻井 宏樹

私がAKA-博田法を学ぶきっかけになったのは、専門学校を卒業し幸運にも最初の勤務地として横浜新緑総合病院に入職することができた2003年のことであった。AKA-博田法という技術に関しては、学生時代に特別講義でその存在を知り徒手で痛みを治療できる技術として非常に興味を持っていた。この初勤務地で、AKA-PTOT会指導者である永堀造男先生をはじめ勉強熱心な加藤潤先生、その他先輩セラピストがいる恵まれた環境により多くの知識と技術の指導を受けることができた。これにより、AKA-博田法は痛みの治療ではなく関節機能障害を治療することで二次的に起こっている症状を改善できることを知った。その当時の私は、技術を学べばすぐに臨床で効果が出ると勘違いし意気揚々と勉強に励んだが当然ながら成果はすぐには出ず、何の効果も感じられないまま悔しさで心が折れる日々が続いた。しかし、それでも毎日のように先輩と同期のセラピストを巻き込んで半ば特訓のような技術練習を継続していたある日にビギナーズラックが起きた。それは、関節リウマチによる手指の関節形成術後の患者を担当した時であった。術後の手指の疼痛ではなく肘関節の運動時痛を訴えていた患者に対し、仙腸関節を含む体幹関節の副運動技術を実施した直後に、訴えていた肘関節の運動時痛が消失した。患者から「動かしても痛くない、何で?」と質問され、知っていた拙い知識を説明したが、一番驚いていたのは私自身であった。その雷に打たれたかのような体に走る衝撃と、それと同時に初めて治せたという高揚感は今でも忘れられない。この体験により、努力してこの技術を習得すれば私も治せるセラピストになれるかもしれないと思い今まで以上に練習に没入していった。その結果、認定療法士、指導者助手へと階段を上がることができたが、その階段を上がれば上がるほど「私は本当に治せているのか?私じゃなかったらもっと良くなったのでは?」と治せない症例を経験するたび悔しさから自問自答する日々が増えていった。この問題に対する回答は至ってシンプルで今よりも技術レベルを上げる他に道はないことは明白であった。これに加え、多くの指導医、指導者の先生方のご厚意により博田先生の診療場面を直接見学させて頂く機会が増えるにつれ、その一回の治療後の大きな変化と、幸運にも自分の担当していた患者を博田先生に直接診療と治療をして頂きその経過を追うことで、その場の変化のみではなくその後に治療効果が続いていく本物の治療というものを経験させて頂くことができた。この目の前で起こっている現実から自分も治せるセラピストになりたいとよりいっそう強く思うようになった。そして、指導者試験を受験するにあたり一手技でも博田先生の直接指導を受けたいとの一心で、可能な限り医師会の全国で開催されている地域技術研修会へ参加したが、第一回目の指導者試験の結果は惨敗に終わった。その後も全国の多くの指導医、指導者の先生方や指導者助手の先生方のご尽力もあり徐々に博田先生から直接ご指導頂ける機会が増えていったが指導者試験の合格点に達することはなかった。この結果を受けて流石に諦めの悪い私も指導者というレベルは自分には超えられない壁なのではないかと心が折れかけた。その時に救われたのが、博田先生から「試験は合格するのが目的じゃなくて、勉強する為に受けるんです。」というお言葉であった。これまで試験では合格する為に関節包内運動を感じることが重要と分かりつつも、教わってきた技術の手順を減点されないよう遵守し、形ありきの状態で臨んでいたのではないかと大分遅いが猛反省した。これらを糧に再度試験に向けて技術研鑽に励んでいたさなかCOVID-19流行に伴い研修会及び指導者試験の中止が決定し博田先生からの直接指導はかなわなくなった。しかし、この状況は何故自分が指導された感覚が残らないのかを深く考え振り返る時間となった。最初に取り組んだのは、仙腸関節の副運動技術で動画に納めていた指導場面を見直し、その姿勢が今の自分で再現出来ているかを鏡や、写真で確認することから始めた。すると自分の頭で思っている姿と、鏡や写真等で見る姿に大きくギャップがあり操作をする以前に根本から何かを間違えていることに気づくことが出来た。そして、その間違いの答えは博田先生が指導者研修会で再三おっしゃられていたポジショニングの手順の意味を、言葉として頭では理解はしていたつもりであったが体が理解できていなかったことに気づいた。それは、何故足は垂直に入れなければならないのか、膝は軽度屈曲しなければならないのか、そこから股関節軽度屈曲と体幹軽度屈曲し腹筋が働かないと腰が入った姿勢にならないのか、それら土台が出来ないと肩甲帯から上肢の力が抜けないのか、手からではなく肘から先に出さなければならないのかを体が理解していなかった。文字にしてしまえばこれだけのことであるが、同僚と練習する中でこの点を自覚的・他覚的な視点から一致させる訓練を続けることで手の力を抜くのではなくて、力が抜ける感覚を体感することが出来るようになった。また、これに加え操作する指の密着する面や面積を意識することで、滑りと離開の動く方向が患者により異なり、その方向で調整することで治療に難渋していた患者の症状に改善を認める症例が増えてきた。その時に「だからいつもそう言ってるでしょう。」と博田先生がおっしゃられていたお言葉が頭をよぎった。いかんせん自分のこの良いのではないかと思う感覚は「ぜんぜん違います。」と博田先生に一蹴されることは多く、この感覚も間違っているのかも知れない。しかし、この間違いの積み重ねと博田先生のご指導頂くお言葉の真意を追究することで、今より治せる患者が増えるのではないかと思いポジショニングと密着を意識して日々の臨床に励んでいる。この努力が報われる日が来るか否かは不明であるが、東京オリンピック柔道男子金メダリストである大野選手の「報われない努力はある。でも、無駄な努力はない。」との言葉を聞いたとき、現在も患者を治せず悔しい思いをすることは多々あるが今は指導者になることを目標として勉強を続け、AKA-博田法の奥深き道を一歩一歩進んで行きたいと思えた。そして、いつの日か一人でも多くの患者を治せるセラピストになることを目指して今後も努力し続けて行きたいと思う。

- 都道府県別会員数 874名 (令和4年11月28日現在)

北海道 6 青森 1 秋田 4 岩手 4 宮城 5 山形 13

福島 4 茨城 2 栃木 28 群馬 11 埼玉 24 千葉 44

東京 37 神奈川 89 新潟 1 富山 1 石川 1 福井 2

山梨 140 長野 6 静岡 19 岐阜 5 愛知 21 三重 1

京都 21 滋賀 8 奈良 12 和歌山 6 大阪 90 兵庫 26

岡山 6 広島 13 島根 5 鳥取 8 山口 41 徳島 19

高知 12 香川 13 愛媛 7 福岡 50 長崎 28 熊本 11

大分 10 佐賀 1 宮崎 1 鹿児島 7 沖縄 10

- 日本AKA医学会理学・作業療法士会

事務局 E-mail : aka-pt@dream.ocn.ne.jp(お問合せはE-Mailでお願い致します)

(編集後記)

2019年12月中国に端を発したコロナ禍は丸三年が経過しました。一言で三年といっても、自分のことで思い返すと養成校の入試・入学から卒業・就職までという期間に値することになり、とてつもない時間の経過です。始まった当時、誰もがこんなにも(そしてこれからも…?)長い年月続くとは思わなかったのではないでしょうか。以前の生活様式がどのようなものであったか思い出すことすら難しく、時の流れが早いのか遅いのかよくわからない状況です…そんな中、奇跡的なタイミングで第7波の落ち着いた10月、3年3か月ぶりに第22回学術集会が福岡市で開催され、久しぶりの開催にも関わらず約350名の方々にお申込み、ご参加頂きました。今回は当会講演会事業の再開ということにもなり、テーマを「AKA-博田法のこれまでとこれから」として根幹・歴史を振り返り、これからのことも考えて頂くプログラムとしました。講師・司会の先生方、準備委員には会長のわがままをきいてもらい、幾度も打合せにお付き合い頂き、おおむね好評のご意見の結果となり正直ホッとしています。今回はハイブリッド開催ということで、初めてのオンライン配信を行い、最初は何もわからない状況から準備を始めました。オンライン配信での参加者が約80%と需要の高さを感じました。当日は時折の通信トラブルで大変ご迷惑をおかけしました。対面式でも行い、数年ぶりに仲間と直に再会し、編集者個人としては改めて実際に顔を合わせることが何よりも大切なことだなあと深く実感できた時間でした。来年はうどん県香川県で、初の‘四国’開催となります。叶うことならまた全国の仲間と再会出来ますことを心から楽しみにしています。

本文中のご案内にもあります通り、技術研修会の開催が困難な中、せめてもの会員への技術研鑽・フォローとして指導者による複数の副運動および構成運動技術のデモンストレーションがアップされておりますので是非繰り返しご覧下さり、練習して下さい。

今回のリレーコラムは櫻井先生が素敵な文章を執筆して下さいました。編集者も全く同じ経験が多々あり、‘うんうん’と頷きながら拝読しました。「試験は合格するのが目的じゃなくて、勉強する為に受けるんです。」…本当にそうですね。離れてはいても、会えなくても同じ臨床生活、取り組みをされている仲間がいる…とても心強く感じました。

来年1月より来年度の会費納入および更新手続きが始まりますので、くれぐれもお忘れなきよう手続き下さい。詳細は別紙をご確認下さい。

それでは少し早いですが皆様にとりまして良い年となりますように。そして、全国津々浦々の素敵な仲間に会える日が来ますように…。