ニュース

AKAPTOT会ニュース第68号(2023年5月)

2023.7.20

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会ニュース

Vol.68 2023.5

§『令和5年度第1回理事会報告』

令和5年4月今年度第1回理事会が開催され、種々の事業につきまして検討されました。

皆様に関係する既出以外の決議項目についてご報告致します。

・各種技術研修コース再開

・資格認定試験再開

§『研修会に関するアンケート結果報告(抜粋)』

2023年3月会員の皆様にご協力を頂きまして研修会に関するアンケートを実施致しました。ご多忙中に多くのご回答とご意見を誠にありがとうございました。

今後の当会事業の企画運営の参考とさせて頂きます。

以下に結果を抜粋して報告致します。

<研修会についてお聞きします>

① 対面式の技術研修会参加は可能ですか?:可能:84% 不可能:16%

<参加可能な人にお聞きします>

② どのエリアまでなら可能ですか?

居住区都道府県内なら可能:34.6%

居住区ブロック内なら可能:32.9%

全国どこでも可能:32.5%

③ どの研修会の参加を希望しますか?(複数回答可)

指導者研修コース伝達講習会(対象者:指導者助手):19.2%

指導者研修コース(対象者:指導者および当該年度指導者受験者):7.8%

基礎コース(対象者:会員):26.9%

受験コース(対象者:当該年度受験者):25.3%

応用コース(対象者:認定療法士および指導者助手):29.4%

地域技術研修コース(対象者:非会員含む):71%

紹介コース(対象者:非会員含む):13.1%

④ 今後、資格試験を受ける予定はありますか?

はい:49.2%

いいえ:50.8%

⑤ 上記④で『はい』と答えた方はどの資格かを教えてください

認定療法士:65%

指導者助手:23.9%

指導者:11.1%

§『総会ご意見の回答について』

日本AKA医学会理学・作業療法士会2022(令和4)年度総会につきましては、いずれの議案も賛成多数にて可決いたしましたが、いくつかご意見が寄せられておりましたので、理事会にて検討した回答を以下に記します。

1)確認書はがきについて

・住所記載、押印の必要性について

・送付時の封入位置、署名欄の大きさに関する検討の必要性について

⇒封入位置につきましては、発送業者に確認の上、確認しやすい位置への封入を依頼します。

その他につきましても、出来るだけ記入しやすくなるよう修正させて頂く予定です。

2)会口座に対する不明入金者情報追跡の可否

⇒金融機関より、個人情報保護の観点から困難であるとの回答を頂いております。

3)オンライン会議経費について

⇒各ブロックにおいて繰越金での対応となっております。

4)開催ガイドラインの確認方法

⇒感染症法分類の移行等社会情勢の状況変化に伴い、現在再検討中です。詳細決定後に周知を図

りたいと思います。

5)年会費について

⇒当会年会費(¥3,000)につきましては、会発足以来金額を変更することなく現在に至ってお

ります。社会情勢に伴い会事業が停滞した年度には、特例措置として年会費免除の対応を実

施しましたが、今年度は学術集会開催、会誌及び冊子の配布等事業を再開しており、年会費に

ついても通常通り納入をお願いしております。電子化等による経費節減につきましても、可能

な限り対応していきたいと考えております。

§第23回学術集会(香川)開催のお知らせ

●テーマ:AKA-博田法 求めるものへアウトリーチ

技術を求めるものへ、治療を求めるものへ

開催日時:令和5年10月8日(日)

会場: かがわ国際会議場

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1

高松シンボルタワー タワー棟 6F TEL:087-822-1707

対象:理学療法士、作業療法士、医師、学生(理学療法科・作業療法科)

開催形式:(予定)ハイブリット開催(対面式+web配信式)

詳細は同封の案内をご覧下さい。

§研修企画委員会よりお知らせ

新型コロナウイルスに対する規制緩和に伴い、今年度より研修会を再開致します。

多数の参加をお待ちしております。

§認定委員会よりお知らせ

今年度は資格認定試験の開催が予定されています。現時点では詳細は未定ですので、詳細が決まりましたら次号ニュース・ウェブサイト等でご連絡致します。

なお資格認定試験の開催予定により、受験者対象の受験コースの開催も企画を予定しています。これにつきましても詳細が決まり次第、次号ニュース・ウェブサイト等でご連絡致します。

§応用コース等のお知らせ

現時点で以下の研修コースの開催が企画されています。この他につきましても詳細が決まり次第、その都度ウェブサイト等でご連絡致しますので、定期的にウェブサイトをご確認下さい。

① 応用コース:9月3日(日)、11月12日(日)

会場:東京工科大学または横浜新緑総合病院

受講資格:認定療法士および指導者助手

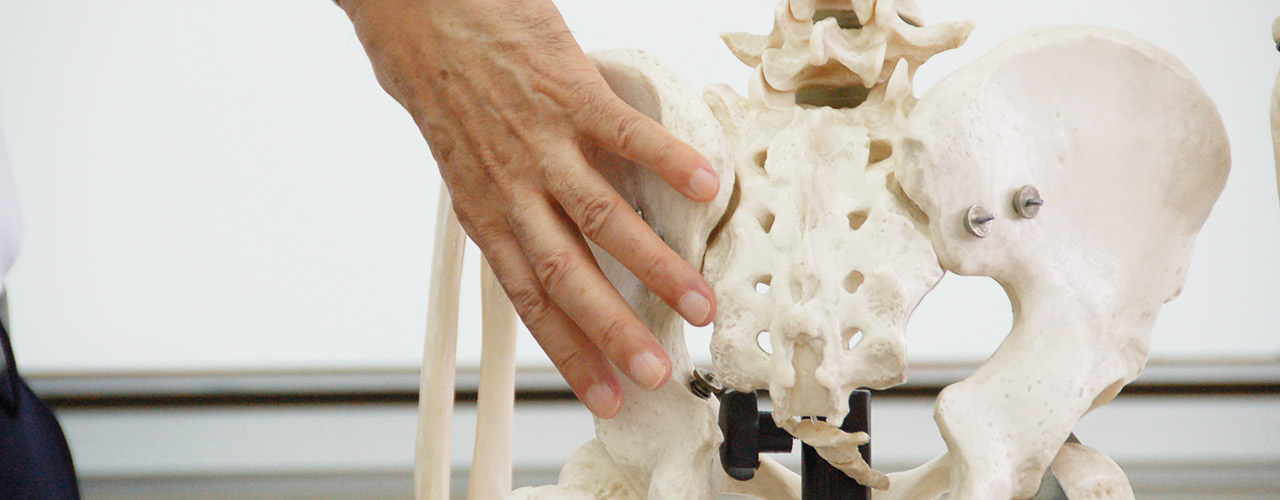

内容:仙腸関節、体幹関節副運動

詳細はホームページをご参照ください

②地域技術研修コース(関東甲信越ブロック):7月16日(日)、12月3日(日)

会場:東京工科大学又は横浜新緑総合病院

受講資格:会員および非会員

内容:仙腸関節、体幹関節副運動

詳細はホームページをご参照ください

§AKA動画コンテンツのお知らせ

動画配信担当 赤木 智(近畿ブロック)

現在、会員の皆様の学びの機会をご提供できるよう学術集会や技術のデモ動画をYouTubeで限定配信しております。動画では伝わりにくい部分もありますが新入会員の皆様のAKA博田法に関しての新たな学習としては勿論、ある程度AKA博田法を学んできた会員の皆様にも復習の場として学習できる内容となっておりますので是非ご利用下さい。

以下視聴方法を案内します。

1.日本AKA医学会理学・作業療法士会ホームページにアクセス(http//akaptot.com/)

2.会員専用ページにログイン

3.その他の項目の「学術集会動画配信」「技術デモ動画配信」をクリック

4.「演題名」「技術名」をクリックすると動画が視聴できます。

§リレーコラム(第27回)

「AKA博田法を学び始めたころの思い出と話題の技術」

関東・甲信越ブロック 恵信甲府病院 指導者助手 井村順治

「濃厚接触」、「オンライン学会」、「PCR検査」など、以前は聞いたこともなかった言葉が普通に使用されるようになって約3年。患者・利用者・スタッフの体調確認など、新規感染者数と比例するように増える院内・施設内の新型コロナウイルスに関する案件に振り回され、苦労されてきた会員の皆様も多いと思う。対面での学会・技術研修会、お酒を交えての交流が普通に行えていた日々が遠い昔のように、また、幻であったかのように思えることすらある。第8波が収まり、新型コロナの案件も少ない状況になっており、心の底から「このまま終わってくれ!」と願うばかりである(2023年4月15日現在)。

私がAKA博田法を学ぶきっかけは、就職してから現在も含め、言葉では表現できないほどお世話になっている上司の橋田薫先生(以下上司)である。私が就職した1998年(平成10年)は現在のようにPT・OTが入会できるAKA博田法の団体がなく、気軽に参加し、指導を受けることが出来ない状況であった。そんな中、私は上司のおかげで、上司が学んできた最新の知識、技術の指導を受け、また、他の指導者の先生方から学ぶ機会をいただいていた。

そんな中、初めて技術研修会という形で指導を受ける機会となったのが、1999年WCPT学会in横浜のPost congress seminarとして行われた研修会である。海外のセラピスト向けであったが、特別に参加させていただくことが出来た。AKA博田法にとって初めて海外に向けて発信された歴史的な研修会であったが、私にとっても、開発に関わっておられた先生方から直接指導を受けることが出来た研修会だった。「これが本物」という大きな感激を感じた研修会であった。指導者の先生方の研修中の英語と、休み時間に日本語でお話しさせていただいたときの関西弁とのギャップが印象的だった。

私のAKA博田法の経験の中で、間違いなく最も貴重な経験のひとつは、「博田理学診療科」の見学である。上司や、当時勤務させていただいていた医院の院長であり、指導医である小俣昌大先生のおかげで実現したことである。こんな経験3年程のPTを受け入れていただいた博田節夫先生の大きなご配慮をいただいたことももちろんである。

それまでに博田先生が治療をする場面は、ビデオや研修会で見たことがあり、即座に症状が改善することは目にしたことがあった。しかし博田理学診療科を訪れる患者さんは、即座に症状が消える方ももちろんいたが、様々な医療や、治療法を試したが、改善せず、博田先生のところにたどり着いたという難治性の痛みの患者さんが多かった。軽く触れるだけで強い痛みを訴える方、不定愁訴の多い方に対し、博田先生が治療を行い、直後の症状に改善はみられなくても、整形外科的な診断に完璧なAKA博田法の技術による評価・診断を加え、患者さんに説明し、納得をしてもらい、また次に来てもらう。その過程を普通に繰り返し行っている博田先生の姿は本来の医療の姿だろうとは思うが、とても新鮮に感じ、印象的であった。治療を行って症状が変わらない患者に、「これでしばらく様子を見てくださいね」としか言えない自分に絶望感を感じた。

臨床以外でも博田先生のお人柄に驚き、感動したことがあった。当日の朝、博田理学診療科を訪れ、博田先生にご挨拶をさせていただいた際、「覚えていますよ」とおっしゃりながらさりげなく机の引き出しを開くと、重ねられている名刺の山の一番上が、私が過去にお渡しした名刺になっていた。こんな経験3年程のペーペーのPTにこのような事をしてくださる博田先生のお人柄に大きな感動と衝撃を受けた。

このように貴重な経験を与えていただきながら、24年が経過した。指導者助手になることは出来たが、指導者試験突破は大きな壁になっている。これまでに貴重な経験をさせていただいてきた方、ご指導いただいた方に恩返しが出来ず、申し訳なく情けなく思っている。自分なりに努力はしたつもりであるが、努力の足りなさ、仕方が間違っていたのではないかと感じている。

余談であるが、今回のコラムを執筆するにあたり、ある人(?)に次のような質問をしてみた。

Q、関節運動学的アプローチAKA博田法を上達するにはどうすればいいですか?

AKA博田法の関節運動学的アプローチは、関節の動きを正確に理解することで技術を改善することを目的としています。以下は、AKA博田法を上達させるためのいくつかのヒントです。

1.正しい形を練習する

関節運動学的アプローチを使用する場合、正しいフォームが非常に重要です。フォームが正確でない場合、適切な関節の動きが制限され、技術の向上が阻害される可能性があります。

2.適切な姿勢を維持する

姿勢は、AKA博田法において非常に重要です。適切な姿勢を維持することで、関節の動きを最大限に活用することができます。

3.関節の動きを理解する

関節運動学的アプローチでは、関節の動きを理解することが非常に重要です。関節がどのように動くのかを理解することで、技術の改善につながります。・・・などと続く。

これは今話題の「ChatGPT」である。科学が進歩しAIの文章による答えが簡単に導き出せる様になっても、研ぎ澄まされた感覚や経験が必要な技術の習得に近道はないのだろうと思う。

§都道府県別会員数 813名 (令和5年4月17日現在)

北海道 6 青森 1 秋田 4 岩手 4 宮城 4 山形 12

福島 2 茨城 2 栃木 27 群馬 10 埼玉 20 千葉 40

東京 36 神奈川 77 新潟 1 富山 1 石川 1 福井 2

山梨 139 長野 6 静岡 15 岐阜 4 愛知 18 三重 1

京都 21 滋賀 6 奈良 12 和歌山 6 大阪 86 兵庫 25

岡山 6 広島 13 島根 5 鳥取 8 山口 37 徳島 16

高知 11 香川 10 愛媛 7 福岡 47 長崎 26 熊本 11

大分 9 佐賀 1 宮崎 1 鹿児島 6 沖縄 10

§日本AKA医学会理学・作業療法士会

事務局 E-mail : aka-pt@dream.ocn.ne.jp(お問合せはE-Mailでお願い致します)